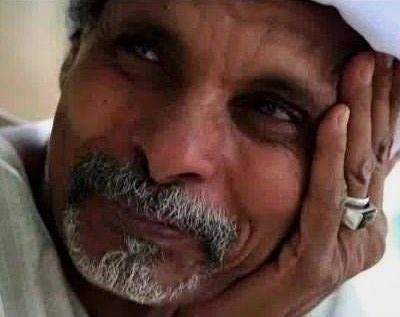

“حسكا” حين نام أستيقظ حزن البلاد

تقرير – استقصائي

في رحيل حسكا، ثمة شيء يفوق الموت قسوة، ويتجاوز الوجع حتى يبلغ تخوم الروح. يومان من الغياب، ثم مفتاحٌ ينساب على بوابة الشقة بصوتٍ يشبه ارتجافة القلب، ويأتيك فيديو يهمس من خلاله الفنان : “شمت محمد نور وجدنا حسكا نائماً بكامل أناقته، ولكنها النومة الأبدية.”

لم يعد حسكا جزء من شوارع الخرطوم الغائبة ، ولن يعبر زقاقات بحري بخطاه المرحات، ولا يضيء استوديوهات «النيل الأزرق» و«الشروق» و«الهلال». بابتسامته وتلقائيته الدعوات التي كانت الأمهات يلاحقنه بها “ربنا يعدّل طريقك” تبدّلت فجأة إلى رجاءٍ بالرحمة والمغفرة، وبجنةٍ كعرض السماوات والأرض

ولأن الفقد لا يأتي وحيداً، تمدّد معه سؤالٌ في الصدور: من ذاك الذي اخترق حزنه قلوب السودانيين جميعاً؟ من ذاك الذي ظل الناس يرددون اسمه كأن الفاجعة لا تُصدّق؟

بموت حسكا لم نفقد مذيعاً فحسب، يجلس خلف الميكرفون بعفويته المحببة، بل فقدنا صوتاً كان يضخّ نبض “الناس التحتانية”، يحمل آلامهم كما يحمل أحلامهم، ويبتسم ابتسامته التي لم يخفت نورها يوماً. كان محمد يمازح من يعيبون تلقائيته قائلاً: “ومنّو القال ليكم المذيع ربطة عنق وشَكّة؟”

كان يؤمن بأن المذيع ابن الناس، وأن الصدق هو الذي يحمي صاحبه من لعنة الغربة، كما حماه هو من غول الهجرة التي ابتلعت كثيرين ولم تجرؤ على سلبه.

في أرضٍ تعرف كيف تُنبت المبدعين، وتغمر أبناءها بالتسامح واتساع الصدر، في “السوريبة”، وُلد قريباً من مدني محمد محمود أحمد، الذي صار لاحقاً “حسكا”. كان الشريف زين العابدين يهتف باسمه في أوبريت سودانية، مطروحة الجبين من سوبا إلى سنار، وكانت ضحكته مفتاح القلوب، وبابها الذي لا يُغلق.

كان الراحل يحكي أنه فُتن يوماً بذلك الرجل الذي يجوب شوارع مدني بعربة تاكسي، يعلّق ميكرفوناً فيها ويدعو الناس إلى مباراة تجمع الأهلي والاتحاد، أو إلى فيلم هندي على شاشة سينما ود مدني، أو إلى حفل يحييه أحد فناني الخرطوم. قال: “من يومها تمنّيت أن أكون ذاك الزول الواقف خلف الميكرفون.”

لكن من صعق رحيله الجميع، لم يكن مجرد مذيع. كان حالة إنسانية، منسوجة باليقين والوضوح والرضا التام عن اختياراته، مهما كان ثمنها. كان يضحك وهو يعمل أمين مخازن في كافتيريا “استيلا” ببحري، ويتقاسم غرفة صغيرة مع الإعلامي سعد الدين حسن. هناك، بدأت ملامح البلاد تتكشف له، تلك البلاد المشيدة بطينة التنوع، والتي يجد المرء حين تضيق به العبارةُ في حروف أبكر آدم إسماعيل فيها عزاءً ومساحةً أخرى: “كل البلد للناس، لا خاصة ولا عامة.”

وظل مؤمنا الرابح الحقيقي هو من يقف في محطته مرفوع الهامة، يزيح عن شعبه بعضاً من وجعه من خلف الشاشة، ومن يكون سودانياً مثل الناس، لا أكثر ولا أقل. وهذا ما ظلّ حسكا عليه طوال حياته—القصيرة بطولها، والطويلة بأثرها.

وهو الحواتي الذي قال إن أصعب امتحان مرّ به مذيعاً كان خميس رحيل محمود عبد العزيز؛ كانت تربطه به علاقة شديدة الخصوصية. قال: في ذلك اليوم لم أدرِ أأنعى محموداً لعشاقه أم أبكي صديقي، فقد انهار ركنٌ من أركان السودانية الحقة؛ فمحمود لم يكن فناناً وحسب، بل معنىً يمشي على قدمين معنى خاص، وخاص جداً. ويكمل: “أضعنا محمودنا”، قبل ان تسلب الحرب الراحل حقه فأن ينعيه زملائه على الهواء مباشرة وهو الحبيب القريب اللطيف .

والموجع في رحيل حسكا أن البلاد التي ظلّ قابضاً عليها رغم كل منافذ الهروب، ظل متمسكاً بأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة، هي نفسها البلاد التي منحها صوته وروحه ثم منحته في الاخر موت الوحدة والغربة. تلك البلاد التي ظلّ يضيئها بابتسامته، ضاقت عليه و لم تمنحه كفناً وشِبراً في “حمد النيل” أو “السوريبة”.

تعطيه البلاد التي قتلها حبه بالحياة هدايا تشبه تلك التي منحتها بهنس يوماً؛ الفوضى و شجار طفلين في ساحة روضة، الغربة هتاف الموتى وصمت التربة. لكنها في المقابل منحته رفاقاً يتمّون له إجراءات الدفن، ليصبح رقماً جديداً في مقابر وطنٍ ليس وطنه ..

سيترك حسكا فراغاً خلف الميكرفون، بلا شك، لكن الفراغ الأكبر سيظل في قلوب أحبّته؛ زملاء وأصدقاء وناساً عاديين مرّ بالقرب منهم فترك أثراً لا يُمحى. سيمضي وهو محمول بتلك الابتسامة نفسها، لأن الوجع الذي خلّفه رحيله لم يكن إلا دليلاً على أنه يوم غاب كان “مشكوراً” بقدر ما كان في حياته تماماً