عدت 13 سنة من الحنين

“الحوت” يقف قباله سؤاله الأزلي: “العمر من وين يشتروا؟

تقرير – استقصائي

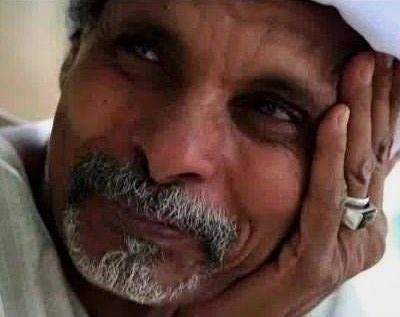

في بلاد خنقتها الحرب، حيث صارت الحياة مجرّد صدى لنفسٍ تبحث عن نفسها بين ركام الأيام، يظل الحنين إلى من غاب حاضرًا في كل زاوية من زوايا الذاكرة. هنا، حيث لم تعد للسماء مساحة لتسقط فيها دمعة بلا خوف، يطل الغياب بثقله، يحفر في القلوب ويُعيد صياغة كل أسماءٍ كانت جزءًا من الوجود. وفي هذا المشهد الملبّد بالحزن، تاتي الذكرى الثالثة عشر لرحيل محمود عبد العزيز، الفنان الذي صاغ من صوته وطنًا صغيرًا في قلوب السودانيين، وربط بينهم بروحٍ فنية لا يطيقها الغياب، ولا تستكين أمام الحرب

لن يجد “الحواتة” مساحة لممارسة طقوس تأبين من لم يعرف الغياب، ويعود هو، كما كان دائمًا، ليستل عنقه ويعلن حضوره في الحياة والموت على حد سواء. وبين أروقة سودان الحرب، يظل السؤال ممتدًا، يتردد صداه في الهواء: أي موقع سيختار محمود؟ هل سيولع النيران، أم سيقف قبالة سؤاله الأزلي: “العمر من وين يشتروا؟”

ذات مساء ملبد بسحب الحزن، وفي شارع المطار أمام نادي التنس، حيث المسرح الذي شهد حفلات “الحوت”، وفي انتظار الطائرة التي تحمل جثمانه، انطلق الهتاف: “لا سودان دون الجان”. كانت أصوات الحواتة تتردد في وداع حبيبهم الأولاني، وكأن الخرطوم نفسها تُشيع روحًا لم تغب عنها منذ لحظة الرحيل.

في ذكري غيابه الثالثة عشر، لم يعد سودان الجان كما كان. أبدلوا سلامه حربًا، وحياته موتًا، وحوّلوا “العمر من وين يشتروا” إلى النارٍ أولعت

ثلاثة عشر عامًا وفي حكاياتنا. يسكن المحمود فينا، ذلك الجان الذي مع رحيله صرنا نردد: لا سودان دون الجان من غنّى يا مدهشة، لم يكن مدهشًا أن يصير وطنًا في قلوب عشاقه، وأن يربطوه بالسودان رباط الروح…

ثلاثة عشر عامًا مرت على النص الذي حملته صحف الخرطوم ووكالات الأنباء: ورحل الغمام. في صباح موشح بالحزن، استقبلت الخرطوم النبأ القادم من عمان: محمود عبد العزيز قد مات. ذرفت دموعها التي سالت على مقل الجميع، دون أن تبرّد لهيب حرقتها على صوته. لم يكن محمود هينًا، وهكذا كان غيابه.

محمود عبد العزيز أعاد حتى تعريف الموت، بأنه لحظة أخرى للبقاء، استمرارية، إثارة للجدل، وشغل الناس. ومع مرور هذه السنوات من الغياب، لا يزال الحواتة يرددون الأغنية: “منو القال ليك بنتحمل فراق عينيك”.

غاب محمود في موته، وغاب السودان في حربه. لم تعد هناك خرطوم كما عرفها الناس، بحري ليست هي بحري، وشارع “الدكاترة” الأم درماني صار مختلفًا. أُغلقت الكافتريات في قلب العربي، وفي سوق أم درمان، وفي جنبات أمبدة والحاج يوسف وجنوب الحزام، بينما انطلق صوت يا مدهشة ويا مفرحة في هايسات فيصل، وفي الداون تاون بكمبالا، وهو في الأصل لم يغادر جوبا.

تقول الحكاية في أكتوبر 1967، والخرطوم ترفع “لاءاتها الثلاث”، وُلدت السيدة فائزة وطنًا كاملاً اسمه محمود. بين أكتوبر الميلاد، والسابع عشر من يناير، يوم خرجت صحف الخرطوم بالمانشيت الحزين: رحل الغمام، تمتد حكاية سودانية خالصة باسم محمود عبد العزيز، وأثرها كأثر الصالحين.

ثلاثة عشر عامًا ومحمود في القلب. ثلاثة عشر عامًا وما زال النشيد: “بقيت لي واحد وبس وبيك قصّرت حد الشوف”. ليست المسألة سؤال موت، بل سؤال حياة: كيف استطاع زول واحد أن يقرب المسافات بين السودانيين إلى أقصاها؟ من أين جاء بكل هذا الاتساع؟

ما أصعب الإحاطة بمحمود حيًا، وما أعسر فهمه وهو ينازل الموت بألف وجه ووجه؛ هناك في مشفى عمان، وهنا وهو يتوسّد الثرى. يتفق النقاد على أن محمود نجح في تضييق مساحات الخلاف بين السودانيين إلى أقصر مدى، رغم تباين الأوصاف حوله: فهو عند البعض رمز، وعند آخرين ظاهرة، وعند فئة أسطورة لامعة. هو محمود فنان عساكر الجيش وجنود الحركة الشعبية في زمن الحرب الأولى، وهو “سِيدا” المريخابي الذي يعشقه الهلالاب بلا أدنى إحساس بالذنب.

لن يؤبن الحواتة حبيبهم هذا العام مثلما جرت العادة، وفي عام غيابه الثالث عشر، وبعد ثلاث سنوات من الحرب، ينطلق السؤال: أين كان سيقف محمود؟ يقول البعض محمود “جياشي”، مستدلين على مشاركته في أحد المرات في طابور سير لعساكر بين سنار والدمازين بالغناء، وهو الذي جاء إلى هناك بلا قصد، فيما يستدعي آخرون صورته حين خرج مستنفّرًا للدفاع عن الوطن حين احتل جيش الجنوب هجليج. يقول فريق آخر إن محمود لم يكن ليغادر منزله في المزاد، وسيبقى هناك. محمود الذي نعرفه لا يمكن أن يدعم “المليشيات”، النهب، القتل، والاغتصاب، ثم يكملون: محمود ذاتو غني “النار ولعت”. بالنسبة لهؤلاء، فأن محمود سيكون بلبوسي فرز أول.

لكن فريق آخر من عشاق “الجان” يؤكدون بأن محمود سيكون هو فقط محمود “الفنان”، داعية الحياة في مواجهة الموت. سيصرخ في وجوههم: “العمر من وين يشتروا؟”، وسيعيد توزيع “الحنين” على الجميع دون فرز. لا يمكنه تصور سودان دون نيالا والفاشر، لا يمكنه الوقوف متفرجًا، والأبيض محاصرة، سيذهب إلى “زينوبة” في الدلنج، وفي كادقلي سيغني لبارا ولكل ناسها، ولكل رمال كردفان، سيعيد مقولته: “ابقوا الصمود، ما تبقوا زيف، أوقفوا هذا النزيف”.

وسيختم: “أبقوا عشرة على السودان”، ثم يمضي لينام نومته في مقابر حلة حمد، في انتظار قدوم القابضين على الجمرة، والنائمين بدون تمرة، عشان الصبح ما يروح، وعشان الحزن ما يجرح، يواصل غنائه للفكرة، وغناؤه عشان بكرة